في كل العالم، كل الثورات التي أنتجت جمهوريات اندلعت – أي الثورات – إما ضد محتل أجنبي، أو ضد نظام ملكي داخلي.

د. علي الحاوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

في كل العالم، كل الثورات التي أنتجت جمهوريات اندلعت – أي الثورات – إما ضد محتل أجنبي، أو ضد نظام ملكي داخلي.

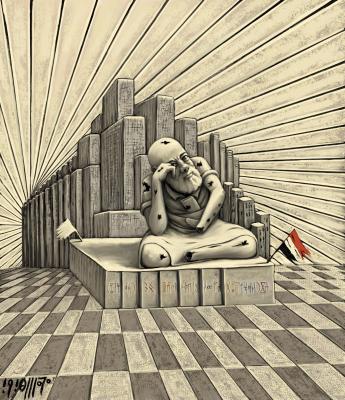

ثورة سبتمبر 62 اليمنية هي الثورة الوحيدة في العالم التي اندلعت ضد نظام حكم مختلف تمامًا عما عرفه العالم: الإمامة.

الإمامة ليست نظامًا ملكيًا.

الإمامة والملكية نظامان مختلفان كل الاختلاف.

لا تؤسس الأنظمة الملكية شرعيتها السياسية – بصرف النظر عن مدى تحققها – على الدين. على الأقل، في تاريخ العالم الحديث والمعاصر، لم تقل ولا تقول أي من الملكيات إن سلطتها مستمدة من الله، أو أن الخالق خص عائلاتها بالحكم واصطفاها بالسلطة.

لقد ظلت الأنظمة الملكية – باختلاف أسمائها: مملكة، إمارة، سلطنة، مشيخة، إمبراطورية، قيصرية – ولا تزال، بنظر نفسها وبنظر شعوبها، سلطة دنيوية خالصة لا سلطة دينية.

تستمد شرعيتها الأساسية من حيثيات دنيوية خالصة. قد تكون الغلبة والشوكة، قد تكون التقاليد والأعراف، قد يكون رصيد العائلة الحاكمة التاريخي، أو بالنظر لإنجازاتها الفعلية، أو لمزايا ذاتية عقلية أو نفسية أو حتى جسمانية امتلكها المؤسسون.

ولأن هذه الأنظمة لا تزعم لنفسها "شرعية دينية"، فإنها تحرص على تعزيز شرعيتها الدنيوية بتحقيق ما يبعث الرضا في نفوس المواطنين، أي بإنجازاتها الفعلية في حياة المجتمعات.

بالتأكيد لا وجود لهذا الأمر مع حاكم يقول إنه صار حاكمًا بقرار من الله، وبالتالي هو مسؤول أمام الله فحسب، وليس يحق للناس مراقبة أعماله أو مساءلته أو التحقيق معه، ناهيك عن عزله.

ربما حاول بعض الملوك، وحتى بعض الرؤساء الجمهوريين، "توظيف الدين" لأغراض سياسية، لكن "التوظيف السياسي للدين" يختلف عن "التأسيس الديني لاحتكار السلطة". هذا الأخير هو الذي سعت لفعله الإمامة. هو أعظم جرأة في استخدام الدين من مجرد التوظيف. الفرق بين التوظيف والتأسيس كبير لا يتسع المجال للحديث فيه. ومن مارس الثاني فقد مارس الأول بالضرورة، بـ"التأسيس" ذاته ثم ما يُبنى عليه من ممارسة وتوظيف في كل العصور. وليس كل من مارس الأول مارس الثاني.

الأنظمة الملكية المطلقة عائلية، إلا أنها – خلافًا للإمامة – ليست سلالية عرقية من جهة، ولا تعتمد على سلالة ممتدة من جهة ثانية، وليست استعلائية بالضرورة من جهة ثالثة.

ربما تنظر العائلات المالكة إلى تاريخ عائلاتها وآبائها المؤسسين بشيء من الاعتزاز. تبعًا لذلك ربما تعتز بانتمائها العائلي، لكنه اعتزاز بمنظور الإنجاز والتاريخ، لا بمنظور الجينات والعرق.

هي لذلك، وهذه جهة رابعة، لا تقول بتميزها العرقي الجيني. وبالنتيجة – وهذه مسألة خامسة – لا ترتب على انتمائها العائلي "حقًا خاصًا"، سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

إن كان ثمة شعور بأن لها مكانًا متميزًا أو حقًا إضافيًا، فهو لا يتجاوز الشعور أو العرف غالبًا. وحتى لو أُحيل إلى تشريع قانوني، فهو خاص بمنصب الملك، وبالنظر لتاريخ العائلة وإنجازها، لا العرق الذي تنتمي إليه.

وفي الغالب لا تلجأ الملكيات الاستبدادية إلى إشهار هذا السلاح، لأنها تستعيض عنه بما تحقق لمواطنيها من إنجاز فعلي على أرض الواقع على صعيد التنمية والحياة المعيشية.

ولأن الأنظمة الملكية لا تستند في حكمها على قاعدة ضخمة من العائلات المنتسبة إلى ذات السلالة، بل إلى عائلتها الصغيرة التي قد يكون أفرادها بضعة أشخاص أو عشرات، وأكبرها قد تبلغ المئات، فإن السلطة حين تنتقل من حاكم إلى آخر، بطريق الوراثة، تنتقل في دائرة محدودة؛ الأبناء أو الإخوة غالبًا وبشكل سلمي وسلس غالبًا.

هذا الأمر بحد ذاته – على عيوبه – يسمح باستقرار السلطة ورسوخ الدولة وتراكم المكاسب، ويسمح بالنهوض العام.

خلافًا، في كل ذلك، لنظام يعتمد في حكمه – بافتراض صحة الأنساب – على سلالة يبلغ عدد أفرادها مئات الآلاف أو أكثر. سلالة تفرعت إلى مئات العائلات، لدرجة أن كثيرًا منها لا توصل نسبها بالعائلات الأخرى سوى في الجد الأربعين أو الخمسين.

وحين تقول هذه العائلات جميعها بأحقيتها في الحكم – ولكن دون سائر الشعب، أي بمصادرة حق الشعب في اختيار حكامه –، وحين تنتقل السلطة بخروج أي من المنتمين لهذه العائلات – التي أفرادها مئات الآلاف أو أكثر – طالبًا الإمامة، شاهرًا سيفه، فإننا لا نكون أمام عائلة حاكمة، بل إزاء أقلية عرقية تهيمن على السلطة السياسية والاجتماعية وتحتكرهما.

وبالضرورة، لا فقط تتنافس على السلطة، بل تقتتل من أجلها. ويحدث ذلك بوجه خاص حين تغيب القواعد والمؤسسات التي تضمن انتقال السلطة سلميًا. وقد غابت فعلًا في دولة الإمامة.

أخطر من ذلك أننا نكون إزاء نظام سياسي اجتماعي يشطر المجتمع أفقيًا ورأسيًا في آن واحد، وعلى أسس عرقية سلالية.

من الفروق بالغة الأهمية أيضًا: الأنظمة الملكية لا تنزع – خلافًا للإمامة – إلى فرض أيديولوجية واحدة، الأمر الذي يستوجب أو يفضي بالضرورة إلى هيمنة النظام الشاملة، الهيمنة على كل ما يمس الفرد ويمس المجتمع؛ السلطة، الدين، الثقافة، التعليم، الثروة، التاريخ، الفن، المنابر، الجمعيات، النقابات... وبالجملة، كل ما هو عام وكل ما هو خاص.

أقصى ما تسعى له الملكيات الاستبدادية هو الاستئثار بالسلطة السياسية وبعض المال.

هذه الطبيعة المختلفة الغريبة لنظام ما قبل 62، عن الأنظمة الملكية التي عرفها العالم، خلقت في اليمن وعلى اليمن – منذ ألف عام – معضلات مختلفة وغريبة عن جميع المعضلات التي عرفتها الشعوب جميعًا.

معضلات ليست، كما هي معضلات الشعوب التي ثارت على الاستعمار أو على أنظمتها الملكية، أي سياسية فقط، أو سياسية اجتماعية ثقافية لكن بدرجة تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة، وفي مدى زمني محدود.

بل كانت معضلات سياسية – ثقافية – اجتماعية – تاريخية هي الأعمق جذورًا، الأكثر تعقيدًا وتشابكًا، الأطول عمرًا في العالم، والأشد حدة واستفحالًا وإيلامًا.

ذلك بالضبط ما يجعل من ثورة سبتمبر 62 مختلفة عن جميع الثورات، مختلفة ليس في أحداثها أو في ما حققت من منجزات مادية تنموية مختلفة، بل في ما هو أهم من كل ذلك: شرعية الثورة، وبالتالي شرعية الجمهورية.

بكل اليقين، ثورة سبتمبر 62 هي الثورة الأعظم شرعية في العالم، والجمهورية التي نجمت عنها هي الجمهورية الأعظم شرعية في العالم.

وحدها اليمن، "شمالها تحديدًا"، في كل العالم، يؤدي سقوط الجمهورية فيها لا إلى ظهور نقيضها، أي الملكية الزاخرة بالحسنات والسيئات معًا، بل يؤدي سقوط الجمهورية إلى عودة النظام الزاخر بكل السيئات، الفقير حتى من الحسنة الواحدة، المختلف والغريب في العالم وعن العالم: الإمامة.

لأسباب خاصة باليمن، الجمهورية لليمنيين ليست مجرد مصلحة عامة أو اختيار شعبي أو حتى مكسب وطني.

الجمهورية لليمنيين ضرورة، أي بمرتبة الضرورات. وبنظري هي لليمنيين أم الضرورات وأعظمها، وشرط تحقق الضرورات الأخرى جميعًا.

هي كذلك، لأن الضرورات الأخرى "الخمس" أو أيًا كان عددها، لا قيمة لها في غياب الجمهورية، أو بالأحرى لا توجد إلا فقط مع الجمهورية.

الجمهورية ليست اسمًا، بل هي المؤسسة على المواطنة وسيادة القانون وحق الشعب في اختيار حكامه.

الجمهورية لليمنيين ضرورة وجودية.

يوجد اليمنيون فقط حين توجد الجمهورية، وينعدمون حين تنعدم.