الثورة اليمنية: من الذاكرة إلى الوعي

بعد ثلاثةٍ وستين عامًا على السادس والعشرين من سبتمبر، واثنينِ وستين عامًا على الرابع عشر من أكتوبر، يقف اليمن أمام أسئلةٍ لم تجد جوابًا، وأمام مسارٍ ثوريٍّ تعثّر ولم يكتمل بعد.

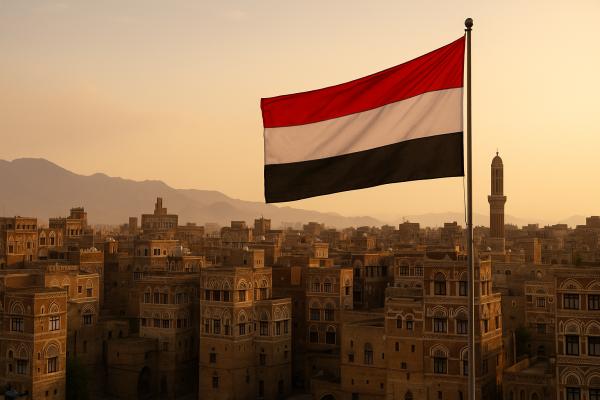

اعتدنا أن نحتفل كل عام بذكرى الثورة اليمنية، نرفع الأعلام ونستعيد الصور القديمة ونردد الشعارات نفسها، وكأن الثورة موسم في الذاكرة لا مشروع في الوعي؛ محصورة بين تواريخ الاحتفال: 26 سبتمبر، 14 أكتوبر، و30 نوفمبر.

في جوهرها، الثورة ليست ذكرى تُستدعى من الماضي، ولا انفعالًا عاطفيًا متكررًا في الذاكرة الوطنية، بل فعل تأسيسٍ عميق يفتح طريقًا جديدًا في مسار الأمم؛ حيث يتغيّر وعي الناس قبل أن تتغير أنظمتهم، وتولد مفاهيم جديدة للدولة والأمة والشعب والوطن والهوية والسلطة.

التحرر من الداخل والخارج معًا

الثورة اليمنية، بشقيها في سبتمبر وأكتوبر، لم تكن انفجارًا محليًا معزولًا عن واقع اليمن ومحيطه وظروف تلك المرحلة، كما أنها جزءًا من حركة التاريخ الكبرى، حيث تسعى الشعوب إلى التحرر من الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي في الوقت نفسه.

في عامين متقاربين، أسقط اليمنيون الإمامة السلالية (المذهب الهادوي والهاشمية السياسية) التي أغلقت الشمال عن العالم، وطردوا الاستعمار البريطاني الذي جعل عدن وبقية أجزاء الوطن الجنوبية مجرد ميناء وقاعدة عسكرية ومحميات تابعة له.

كان الفارق بين سبتمبر في صنعاء وأكتوبر في عدن فارقًا في الجغرافيا والزمن، لكن الجوهر واحد: استعادة الإنسان اليمني مكانه في التاريخ، وكسر الطوق الذي حاصره من الداخل والخارج.

الثورة كتحول في الوعي لا في السلطة فقط

الثورة، في معناها الأعمق، هي النقطة التي يتوقّف عندها الزمن القديم عن العمل، وتبدأ حركة التاريخ من جديد، كما يصفها هيغل في فلسفة التاريخ حين تصل البُنى إلى جمودٍ يستحيل معه استمرارها.

عندما نقرأ الثورة اليمنية اليوم، لا ينبغي أن نختزلها في بيانٍ عسكري، أو صورةٍ لزعماء على منصة، أو في ساحةٍ فقط، ولا أن نحصرها في صراعٍ مسلح. فكما تشرح "حنّة أرندت" في كتابها ما الثورة، "الثورة الحقيقية هي لحظة تأسيس فضاءٍ جديدٍ يتيح للناس أن يصبحوا مواطنين فاعلين لا رعايا خاضعين".

من هذا المنظور، وكما يوضح ألبير كامو في كتابه الإنسان المتمرد يظهر الفارق بين التمرد الذي يثور على الظلم، والثورة التي تبني الحرية.

لقد حاولت الثورة اليمنية أن تكون تلك اللحظة المؤسسة، لكنها وُلدت في بيئة معقدة وممزقة، في مجتمع خضع للحكم السلالي في الشمال، وللهيمنة الاستعمارية في الجنوب، بلا مؤسسات حديثة ولا ثقافة سياسية مشتركة.

ولهذا، كانت الثورة منذ بدايتها أمام مهمتين متوازيتين: هدم البُنى القديمة التي كبّلت المجتمع، وبناء مؤسسات جديدة تعبّر عن روح الجمهورية.

غير أن الهدم كان أسهل من البناء. انطلقت البنادق قبل أن تُرسخ القوانين، وسقطت الرموز القديمة قبل أن تولد الرموز الجديدة، فظل البلد بعد الثورة عالقًا بين ماضٍ يرفض أن يموت، ومستقبلٍ لم يولد بعد.

اليوم، وبعد بضعٍ وستين عامًا، ندرك أن الثورة اليمنية لم تكن لحظة منتهية، ولا يمكن أن تُفهم فقط كحدث عسكري أو سياسي.

إنها مشروع مفتوح، لم يكتمل بعد، وربما لن يكتمل إلا إذا انتقل من ميدان الصراع إلى ميدان الثقافة، ومن خطاب النصر والهزيمة إلى خطاب بناء الإنسان والدولة.

ولهذا، نحتاج اليوم إلى قراءة جديدة للثورة؛ قراءة ثقافية فلسفية بلا حماسة ولا عاطفة، تتجاوز لغة الشعارات إلى لغة المعنى، وتربط اليمن بتجربة الإنسانية الأوسع، حيث تُقاس الثورات الكبرى بما تُنتجه من حرية وعدالة، لا بما تُسقطه من عروش.

اليمن قبل الثورة: انسداد الداخل وهيمنة الخارج

قبل لحظة الثورة، كان اليمن يعيش انسدادًا مزدوجًا، داخليًا وخارجيًا، جعل استمراره على حاله أمرًا مستحيلًا.

في الشمال، حكمت الإمامة عقودًا طويلة ببنية مغلقة تستمد شرعيتها من فكرة «الحق السلالي» القائم على الحق الإلهي المزعوم، وعلى مفهوم الإمامة المنصوص عليها في تراث وتفسيرات وضعها مبتدِعوها أنفسهم. كان الحكم يُختزل في نسبٍ عائلي يُقدَّم على أنه تفويض إلهي لفرعٍ قادم من البطنين.

لم يكن ذلك النظام سلطةً سياسيةً بالمعنى الحديث، ولا حتى ملكيةً على النمط المألوف آنذاك، بل شبكةً رمزيةً وفكريةً مغلقة حكمت تفاصيل الحياة بمنطقٍ عَصَبويٍّ إقطاعيٍّ طبقيّ. تكوَّن الهرم الاجتماعي والسياسي فيها من الإكليروس الهادوي بمستوياته المختلفة: سلالةٍ يُوصَف أفرادها بـ"الطيبين الطاهرين"، وقضاةٍ، ومشايخَ، وفقهاءَ، وعَكفةٍ، هيمنوا معًا على الدولة والمجتمع.

لقد أُغلق الباب أمام أي معرفة حديثة؛ فالتعليم كان محصورًا في حلقات ضيقة تُدرَّس فيها نصوص قديمة مرتبطة بالمذهب العائلي المتحيز، المفصَّل بعناية على مقاس الإمامة السلالية، وتُمنع فيها العلوم الحديثة التي تُثير الأسئلة وتفتح الآفاق.

كانت الصحافة والطباعة شبه معدومتين، والكتب القادمة من الخارج تُلاحَق وتُتلف، فيما حُرم الناس من أبسط وسائل الاتصال بالعصر. لم يكن هناك مفهوم للمواطنة، بل علاقة طاعة بين الإمام ابن النبي والرعية الموصوفين بـ"أبناء الشارع" أو "أبناء العوام" في أخف تعبير؛ فلا مشاركة ولا مساءلة، بل ولاءٌ وخضوعٌ مطلقان.

في تحليله لبُنى الهيمنة الرمزية، يقول بيير بورديو في كتابه اللغة والسلطة الرمزية: "إن السلطة لا تحتاج دائمًا إلى السيف، بل إلى إنتاج وعيٍ يجعل الخضوع يبدو طبيعيًا، كأنه قدر لا يُراجع ولا يُناقش". وهكذا تحوّل الدين والسياسة والتعليم إلى أدواتٍ لصناعة الطاعة لا الوعي، فظل المجتمع محاصرًا داخل دائرةٍ مغلقة تمنع السؤال وتجرّم التفكير.

في الجنوب، كان الوضع مختلفًا في الشكل، لكنه مشابه في الجوهر. فالبريطانيون الذين احتلوا عدن لم يتعاملوا معها كوطنٍ له هوية وشعبٍ يستحق الحياة، بل كميناءٍ استراتيجي وقاعدةٍ تجارية، وكمصدرٍ للعمالة الرخيصة التي تتحصل الفتات.

كان جنوب اليمن يُدار كمنطقةٍ تابعةٍ للإمبراطورية، لا ككيانٍ يمتلك سيادةً أو إرادةً مستقلة. حُوِّلت عدن إلى مركز نفوذ استعماري، وفُتّت محيطها إلى سلطناتٍ ومحمياتٍ متفرقة، لكلٍّ منها علمها وحاكمها وحدودها الخاصة، فغاب الشعور بالوطن الجامع وتعذّر قيام حركةٍ وطنيةٍ موحّدة. وحين اندلعت الثورة، كسرت هذا التشظي وفتحت الطريق أمام "يَمنَنة" المشيخات والمحميات، لتولد فكرة اليمن الواحد من تحت الركام الذي صنعه الاستعمار وأبقاه ليكون عائقًا أمام المستقبل.

التعليم كان موجودًا لكنه موجَّه، يهدف إلى تزويد الإدارة الاستعمارية بما تحتاجه من موظفين، لا إلى بناء وعيٍ وطني أو مشروع نهضة. الصحافة كانت تحت رقابةٍ صارمة، وأي خطابٍ يتحدث عن الاستقلال يُقمع فورًا.

وهذا ما يصفه فرانز فانون في كتابه معذَّبو الأرض، حين يقول إن الاستعمار لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يغرس في نفوس المستعمَرين شعورًا بالدونية، فيرون أنفسهم بعيون المستعمِر، ويقيسون ذواتهم بمعاييره.

هكذا وجد اليمني نفسه ممزقًا بين سلطتين، داخليةٍ وخارجية، كلتاهما تسلبه حريته وحقه في تقرير مصيره. في الشمال، كان الدين والنسب يُستخدمان كأدواتٍ لإقناع الناس بأن مكانهم الطبيعي هو الطاعة والصمت،

وفي الجنوب، كانت لغة الاستعمار ونُظمه تُقنعهم بأنهم غير قادرين على إدارة شؤونهم دون وصايةٍ أجنبية.

وهكذا تشكّل وعيٌ منقوص، لا يرى في الحرية حقًّا ذاتيًا بل منحة تُمنَح من فوق، سواء من الإمام أو المستعمِر.

غير أن هذا الوعي المقهور لم يستمر طويلًا؛ فمع تراكم المعاناة وانكشاف زيف الشرعيات القديمة، بدأ اليمنيون يُدركون أن الحرية لا تُمنَح، بل تُنتزع، وأن الإنسان لا يُعرَّف بموقعه في الطبقة أو الإمارة أو النسب، بل بقدرته على كسر القيود وصناعة مصيره — ومن هذا الإدراك وُلدت فكرة الثورة.

ميلاد التغيير من عمق الانسداد

وكما يوضح هيغل في محاضراته في فلسفة التاريخ، يصل التاريخ إلى لحظةٍ يصبح فيها استمرار النظام القديم أكثر استحالةً من تغييره.

كانت تلك اللحظة هي الأرضية التي مهدت لانفجار الثورة اليمنية في سبتمبر وأكتوبر، كتوأمين خرجا في عامين متتاليين: أحدهما يواجه الداخل، والآخر يواجه الخارج، لكن كليهما يحمل الهدف ذاته — كسر الطوق وإعادة الإنسان اليمني إلى قلب التاريخ.

من لحظة الانفجار إلى معركة البقاء

حين اندلعت الثورة اليمنية في 26سبتمبر و14أكتوبر، لم تكونا حدثين سياسيين منفصلين، بل فعلًا تحرريًا شاملًا عبّر عن تراكم طويل من الوعي والرغبة في الخلاص من الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي معًا.

في سبتمبر 1962، فجّر اليمنيون ثورتهم ضد نظام الإمامة السلالي الذي صادر إرادة الناس وحقهم في الحياة الكريمة، وأعلنوا ميلاد الجمهورية بوصفها مشروعًا وطنيًا جديدًا يقوم على المساواة والمواطنة والعدالة.

كانت لحظة إعلان الجمهورية في صنعاء أشبه بولادة فجرٍ جديد، فتح نوافذ التاريخ أمام شعبٍ أُغلق عليه قرونًا في الظلام.

وبعد عامٍ واحد، في أكتوبر 1963، اشتعلت شرارة الكفاح في ردفان لتبدأ معركة التحرير ضد الاستعمار البريطاني، فالتقت سبتمبر وأكتوبر في هدفٍ واحد: استعادة الأرض والكرامة وبناء وطنٍ حرٍّ موحد. كانت تلك اللحظة تجسيدًا لوحدة المصير اليمني، ولبداية وعيٍ وطنيٍّ يرى في الحرية مشروعًا للحياة لا حدثًا سياسيًا عابرًا.

لكن ما بدا كولادةٍ جديدة كان في الواقع ولادةً متعثّرة.

فالثورة في الشمال وجدت نفسها بعد أيامٍ قليلة أمام حربٍ شاملة مع القوى الملكية المدعومة إقليميًا ودوليًا من قِبَل قوى الاستعمار القديمة. لم تكن الجمهورية الوليدة تمتلك مؤسساتٍ قادرة على إدارة الدولة أو جيشًا منظّمًا يحسم المعركة بسرعة.

كانت القبائل المسلحة هي العمود الفقري للقوة العسكرية، لكنها ظلت تتحرك في إطار ولاءاتها التقليدية أكثر من انتمائها لمفهوم الدولة. ومع أن كثيرًا من أبنائها قاتلوا دفاعًا عن النظام الجمهوري وعن فكرة اليمن الجديد، فإن غياب التنظيم المدني والمؤسسي جعل الثورة تخوض حرب بقاء أكثر منها حرب بناء.

وهكذا تحوّلت سنواتها الأولى إلى مرحلة استنزافٍ طويلة، كان فيها الهمّ الأكبر هو حماية الجمهورية وترسيخ وجودها، لا إقامة مؤسسات الدولة الحديثة التي كانت الثورة قد بشّرت بها.

الثورة بين الهدم والبناء

النتيجة أن الانتصار العسكري للثورة لم يُترجم إلى تأسيس نظام مدني حديث، إذ بقيت البُنى الاجتماعية التقليدية التي تشكّلت في عهد الإمامة فاعلة في قلب المشهد السياسي والعسكري، وظل السلاح موزعًا خارج مؤسسات الدولة.

هذه الحالة التي مرّت بها الثورة في شمال اليمن ليست استثناءً في تاريخ الثورات.

فقد أشار ألكسي دو توكفيل في تحليله للثورة الفرنسية، في كتابه النظام القديم والثورة، إلى أن الثورات تسقط رأس النظام، لكنها لا تذيب البُنى الاجتماعية الموروثة فورًا؛ إذ تميل هذه البُنى إلى إعادة إنتاج نفسها داخل النظام الجديد، ما لم تُبنَ مؤسساتٌ قويةٌ قادرةٌ على كسر منطقها القديم وإرساء قواعد جديدة للسلطة والمجتمع.

وعبّرت حنة أرندت عن الفكرة ذاتها في كتابها ما الثورة؟، حين أوضحت أن القوى التي تُسقط النظام القديم ليست بالضرورة هي التي تؤسّس فضاءً عامًا مستقرًا، لأن لحظة الهدم لا تعني بالضرورة ولادة نظامٍ جديدٍ قادرٍ على التنظيم والبقاء.

أما فلاديمير لينين، فقد حذّر في كتابه الدولة والثورة من أن الانتصار العسكري لا يعني بناء الدولة، بل يفتح مرحلةً أكثر تعقيدًا تتمثّل في تفكيك الأجهزة القديمة وبناء أجهزة جديدة قادرة على احتكار القوة وتنظيمها.

كذلك رأى ماو تسي تونغ في كتابه حول الممارسة، أن الثورة لا تكتمل بإسقاط النظام القديم، بل بتغيير البنية الاجتماعية التي كانت تسنده؛ وإلا فإنها ستُختطف أو تتآكل من داخلها.

وهذا بالضبط ما حدث؛ إذ بقيت القوة موزعة بين مراكز محلية تقليدية لم تُدمج في جهاز الدولة، مما خلق توازنًا هشًا بين شرعية الجمهورية وشرعية القوة الواقعية، تَحوّل مع الزمن إلى أحد العوامل البنيوية التي كبحت تشكّل دولة حديثة.

وكذلك الحال في الجنوب، فبرغم نجاح الثورة في طرد الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967، فإن الدولة الوليدة سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة صراعاتٍ داخلية بين فصائل الاستقلال.

وبدل أن يتوحّد مشروع التحرير في رؤيةٍ وطنيةٍ شاملة، انقسمت القوى الثورية إلى تياراتٍ متنازعة، كان أبرزها الجبهة القومية وجبهة التحرير. هذا الصراع سرعان ما تحوّل إلى مواجهاتٍ دموية واغتيالاتٍ، جعلت الدولة الجديدة تستهلك طاقتها في النزاعات الداخلية بدل توجيهها للبناء والتنمية.

ومع تبنّي الأيديولوجيا الماركسية كمرجعيةٍ فكريةٍ وسياسية، تحوّلت مؤسسات الدولة إلى أدواتٍ أيديولوجيةٍ مغلقة، ولم يتمكّن الجنوب من بناء نموذجٍ تنموي واقعي يعبّر عن احتياجات المجتمع أو يرسّخ مفهوم الدولة الجامعة.

وكما يشير ليو تروتسكي في كتابه الثورة المغدورة، فإن الثورة حين تفقد جوهرها الاجتماعي تتحوّل إلى سلطةٍ بلا وعي، وإلى جهازٍ بيروقراطيٍ يحكم باسم فكرةٍ لم تعد موجودة.

هكذا نرى أن الثورة اليمنية، في السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، واجهت المشكلة ذاتها في الشمال والجنوب: القدرة على الهدم كانت أكبر من القدرة على البناء.

فإسقاط الأنظمة القديمة كان ممكنًا بفضل قوة الشخصية اليمنية وشجاعتها وامتلاك السلاح والحماس الشعبي، لكن تأسيس دولةٍ حديثةٍ يحتاج إلى أدواتٍ مختلفة: إلى مشرعين وقوانين ومؤسساتٍ وثقافةٍ سياسيةٍ جديدة.

وهنا يظهر الفارق بين الثورة كحدثٍ عاطفيٍّ لحظي، والثورة كعمليةٍ تاريخيةٍ طويلةٍ لبناء مجتمعٍ جديد. وكما يقول فلاديمير لينين في كتابه الدولة والثورة: "الثورة هي احتفال المقهورين، لكنها لحظةٌ مؤقتة، بعدها يبدأ العمل الحقيقي" — العمل الذي يتطلّب صبرًا وتنظيمًا وبناءً مؤسسيًا متواصلًا.

واليمن لم يدخل في هذا العمل المنظَّم بالسرعة المطلوبة، فبقيت الثورة في حالة دفاعٍ دائم، تدور حول نفسها ولا تنتقل إلى مرحلة الاستقرار.

من الوطني إلى الإقليمي

هذا التعثّر المبكر في بناء مؤسسات الدولة جعل الثورة اليمنية عرضةً لتدخّلاتٍ خارجيةٍ مبكرة، إذ رأت القوى الإقليمية والدولية في اليمن ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات.

فمع نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء، دخل الشرق الأوسط مرحلةَ إعادة توزيع النفوذ بين القوى المنتصرة. خرجت أوروبا — بريطانيا وفرنسا — منهكةً ومديونة، فملأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الفراغ، لتبدأ مرحلة الحرب الباردة التي أعادت تشكيل خريطة المنطقة.

وفي هذا المناخ، لم تكن الثورة اليمنية حدثًا محليًا معزولًا، بل جزءًا من صراع النفوذ بين القوتين العُظميين، حيث سعت واشنطن إلى احتواء المدّ الناصري في الشمال عبر دعم حلفائها الإقليميين، بينما وجدت موسكو في الجنوب وحركات التحرر فرصةً لترسيخ حضورها الأيديولوجي والعسكري في منطقةٍ تطل على واحدٍ من أهم الممرات البحرية في العالم.

في تلك المرحلة تحولت اليمن إلى ساحة اختبارٍ مفتوحة لتجريب النفوذ الإقليمي والدولي. لم يكن الصراع يدور فقط حول الجمهورية أو الملكية، بل حول من يمتلك مفاتيح التأثير في المنطقة. تداخلت أجهزة الاستخبارات والتحالفات المتغيّرة حتى غدا الميدان اليمني مرآةً لصراع المصالح أكثر منه مشروعًا لبناء دولة.

فكانت شمال اليمن بالنسبة لكلٍّ من القاهرة والرياض وواشنطن، مختبرًا لتجريب النفوذ، لا لقيام دولة. لم تكن حربًا حول الجمهورية أو الملكية، بقدر ما كانت حول من يملك مفاتيح المنطقة.

بعد الاستقلال في الجنوب وتراجع الدور المصري في الشمال عقب هزيمة يونيو 1967، أعادت المنطقة توزيع أوراقها. اتجه الجنوب نحو الفلك السوفيتي متأثرًا بالمدّ اليساري العالمي وبحاجته إلى دعم سياسي وعسكري خارجي، بينما وجد الشمال نفسه منفتحًا على المعسكر الرأسمالي، خاصة الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

في هذا السياق برز الدور السعودي بوضوح؛ إذ رأت الرياض في التحول الجمهوري في صنعاء منذ بدايته فرصةً لكبح النفوذ الناصري الذي وصل بجيشه إلى خاصرتها الجنوبية. ومع امتداد الحرب وتزايد كلفة التدخل المصري، تحوّل الموقف السعودي من المواجهة إلى إدارة النفوذ من بعيد، حتى جاءت هزيمة يونيو 1967 لتغيّر موازين القوى جذريًا.

فبعد انسحاب القوات المصرية من اليمن في إطار التفاهم السعودي–المصري، وجدت الرياض نفسها أمام فراغٍ سياسيٍ وعسكريٍ واسع، مكّنها من إعادة هندسة المشهد اليمني من الداخل. رعت مصالحةً بين الجمهوريين والملكيين مهّدت لقيام تحالفٍ توفيقيٍّ جمع بين القوى القبلية والعسكرية المحافظة داخل النظام الجمهوري الوليد.

ومع الدعم المالي والسياسي الذي قدّمته لهذه القوى، تمكنت السعودية من ترسيخ نفوذها لتصبح طرفًا رئيسيًا في صياغة توازنات الدولة الجديدة ومساراتها السياسية في العقود اللاحقة — وهي لحظة فارقة نقلت الدولة من ساحة الصراع الوطني إلى دائرة النفوذ الإقليمي.

مع اتساع دائرة الصراع، اندمجت العوامل الداخلية بالتحولات الجيوسياسية الكبرى، فلم يعد اليمن يُدار بإرادته الوطنية الخالصة، بل صار جزءًا من معادلة توازناتٍ تتجاوز حدوده. كانت القوى الإقليمية والدولية تتعامل معه بوصفه منطقة نفوذٍ استراتيجية لا دولةً مستقلة، وهو ما جعل بناء الجمهورية مشروعًا مؤجلًا يتأرجح بين الداخل والخارج.

صراع الشمال والجنوب… من الانقسام إلى الوحدة المؤجلة

في الشمال، انتهت حرب الاستنزاف إلى قيام جمهوريةٍ محاصَرة بتوازناتٍ قبليةٍ وعسكريةٍ معقّدة. وبرعايةٍ إقليمية، فُرضت تسوياتٌ أنهت القتال لكنها لم تُنتج مؤسساتٍ حديثة، بل كرّست نظامًا يقوم على موازنة النفوذ بين القبيلة والجيش والدولة، فبقيت الجمهورية إطارًا رمزيًا أكثر منها سلطة فاعلة.

وفي الجنوب، جاء الاستقلال عام 1967 محمّلًا بخطابٍ ماركسيٍ جذريٍّ لم يتحوّل إلى مشروعٍ وطنيٍّ جامع. فارتبطت الدولة الجديدة بالمحاور الأيديولوجية للمعسكر السوفيتي، وأُعيد تشكيل المجتمع على أسسٍ عقائديةٍ ضيّقة، ما جعلها دولة حزبٍ واحدٍ لا دولة وطنٍ للجميع. ومع مرور الوقت، تفاقمت الانقسامات داخل التنظيم الحاكم نفسه، ليتحوّل صراع «الزمرة» و«الطغمة» إلى مواجهةٍ دمويةٍ في عام 1986، عبّرت عن عمق الانقسام الجهوي والسياسي، وأضعفت مؤسسات الدولة حتى فقدت قدرتها على التماسك.

هذا التآكل الداخلي في الشمال والجنوب معًا، مهد الطريق لصراعاتٍ متقاطعةٍ بين الكيانين، اتخذت أشكالًا مختلفة من الحرب الباردة السياسية إلى المناوشات الحدودية والدخول معا في صراع المناطق الوسطى، مما زعزع الاستقرار وأضعف فرص بناء نموذجٍ مؤسسيٍّ متماسك في الشمال والجنوب.

وحتى بعد إعادة تحقيق الوحدة عام 1990، لم تنجح الدولة الجديدة في تجاوز تراكمات الماضي؛ إذ عاد الصراع بين النخبة الحاكمة بعد أربع سنوات فقط، لكن بوجوهٍ مختلفةٍ ورعايةٍ إقليميةٍ ودولية. وبدل أن تتحول دولة الوحدة إلى نموذجٍ لبناء مؤسساتٍ حديثةٍ جامعة، أُعيد إنتاج مراكز النفوذ القديمة في بنيةٍ جمهوريةٍ شكليةٍ عاجزةٍ عن احتكار القرار أو فرض القانون.

على خلاف ما جرى في اليمن، تُظهر التجارب الثورية الكبرى أن الثورة لا تكتمل إلا حين تتحول إلى مؤسسات. فالثورة الأمريكية مثلًا، ما إن انتصرت حتى صاغت دستورًا واضحًا، وأقامت مؤسساتٍ دائمة كالمحكمة العليا والكونغرس والجيش الوطني، فصارت الحرية ممارسة يومية لا شعارًا سياسيًا.

أما الثورة الفرنسية، فقد أطاحت بالملكية لكنها تعثرت في بناء مؤسسات مستقرة، فانزلقت إلى صراعاتٍ داخليةٍ أفسحت المجال لصعود سلطةٍ عسكريةٍ جديدة. وفي الاتحاد السوفيتي، تحولت الثورة إلى حكم الحزب الواحد، كما فعلت الصين بقيادة ماو تسي تونغ حين وحّدت البلاد وبنت مؤسسات قوية على حساب الحريات الفردية.

بين هذه النماذج يقف اليمن في منطقةٍ رمادية، لم ينجح في بناء مؤسساتٍ تحفظ الحرية، ولا في خلق نظامٍ مستقر، فظلّ يتأرجح بين الفوضى التي تنتج من غياب الدولة، والقمع الذي ينشأ من هيمنة طرفٍ واحد.

إن غياب المرحلة الوسيطة بين لحظة الثورة وبناء الدولة — أي لحظة تأسيس المؤسسات وترسيخ العقد الوطني الجامع — جعل اليمن ساحةً مفتوحةً للتدخلات الخارجية. فالقوى الإقليمية والدولية لم ترَ فيه جمهوريةً مكتملة البنيان، بل فراغًا سياسيًا يسهل ملؤه بمشاريعها ومصالحها.ومع مرور العقود، توسّع هذا الفراغ مع ضعف المؤسسات وتعدد مراكز القوة، حتى أصبحت السيادة الوطنية نفسها جزءًا من معادلات الخارج، لا من إرادة الداخل.

الجمهورية مشروعٌ لا شعار

غير أن هذا المسار لا يعني التشكيك في النظام الجمهوري ذاته؛ فالجمهورية كانت — وما زالت — المشروع الوطني الجامع الذي حمل تطلعات اليمنيين إلى التحرر وبناء الدولة. لكنها وُلدت محاصَرةً بالتحديات منذ يومها الأول، فحُمّلت ما لا تطيق من صراعات الداخل وضغوط الخارج. لم تكن المعضلة في الفكرة الجمهورية، بل في العجز عن تحويلها إلى مؤسساتٍ قادرةٍ على حماية ذاتها وترجمتها إلى واقعٍ سياسيٍ مستقر.

عودة الأشباح… واستمرار المعركة على فكرة الدولة

واليوم، بعد بضعٍ وستين عامًا على الثورة اليمنية، تعود أشباح الماضي بوجوهٍ جديدة: نسخةٌ "مُؤَيرَنة" من الإمامة الطائفية في الشمال، ونسخة جهوية قروية في الجنوب، يعيد إلى الأذهان ما سمّاه مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة بـ«القابلية للاستعمار»، أي استعداد المجتمعات الضعيفة المتخلفة لاستدعاء الاستعمار حين تعجز عن بناء ذاتها.

وهكذا، لا يكون الاستعمار الجديد غزوًا من الخارج بقدر ما هو إعادة إنتاجٍ للارتهان القديم من الداخل. كلاهما يُعيدنا إلى ما قبل لحظة الثورة، ويؤكد أن المعركة لم تكن بين أنظمةٍ فقط، بل بين فكرة الدولة وفكرة الغلبة.

الرهان الحقيقي اليوم هو أن تستعيد الجمهورية معناها الأول؛ لا كشعارٍ يُرفع في المناسبات، بل كمشروعٍ وطنيٍّ جامعٍ يعيد لليمن توازنه ويحميه من السقوط في تكرار أخطائه. فالجمهورية هي جوهر الحلم ومفتاح الخلاص، ليست ذكرى في التقويم، بل آخر ما تبقّى من معنى الدولة والثورة معًا — النقطة التي منها يمكن أن يبدأ الطريق من جديد.

اللوحة الرئيسية التي تظهر في واجهة المقال من أعمال الفنان محمد الهبوب ونقلا عن صفحته