كيف يتحول التاريخ إلى سلاح سياسي، وكيف يمكن أن يصبح مصدرًا للمقاومة حين يُستدعى بوعي؟ قراءة تحليلية فلسفية في العلاقة بين التاريخ والأدب، من ريكور وبيجوفيتش إلى هشام جعيط، وصولًا إلى التجربة اليمنية.

الانتماء ليس بطاقة هوية أو موقع جغرافي، هو وعي يتجاوز المذهب والطائفة والسلالة. ففي قلب كل مجتمع تتصارع هويات كبرى وصغرى؛ هناك هوية جامعة تمنح الناس شعورًا بالوحدة والمصير المشترك، وهناك هويات جزئية تُغري بالانقسام وتوزيع الولاءات.

وفي الحالة اليمنية، يظل السؤال قائمًا: أيهما نختار؟ هل ننتمي إلى طائفة أو مذهب أو سلالة، فنختزل الوطن في دم أو عقيدة؟ أم نرتقي إلى هوية وطنية شاملة تجعل اليمن هو الأصل وما عداه فروع وتفاصيل؟ إن الحلم بيمنٍ يتسع للجميع ليس ترفًا، بل شرط وجود ومفتاح خلاص من دوامة التاريخ حين يُستدعى ليقسّم لا ليجمع.

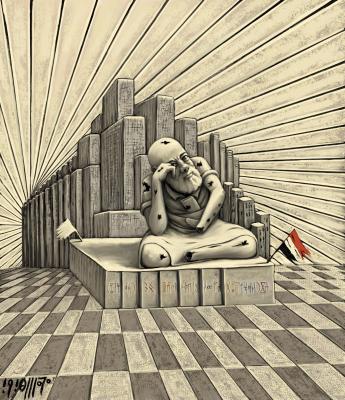

التاريخ كسلاح سياسي

التاريخ ليس مجرد سجل محايد للأحداث، بل يتحول في لحظات الصراع إلى سلاح سياسي. الحوثي اليوم يوظّف المرويات الدينية والتأويلات التاريخية ليُضفي على مشروعه طابعًا قدريًا، وكأنه استمرار لشرعية غابرة. وبهذا الاستدعاء المكثّف للتاريخ الطائفي، نجح في جرّ المجتمع إلى معركة لا تدور في حاضر اليمن بقدر ما تغرق في أزمنة ماضية.

لكن مواجهة مشروع كهذا لا تكون بالانسحاب من التاريخ أو تركه رهينة لتأويل واحد، بل بقراءته بوعي نقدي. فكما أن التاريخ يُستخدم لتبرير الاستبداد، يمكن أيضًا أن يكون معينًا للمقاومة حين يُستحضر من زاوية مختلفة.

التاريخ كمصدر للمقاومة

من هنا تبرز الحاجة إلى استدعاء رموز يمنية حفرت حضورها في الذاكرة: القردعي رمز الحرية، والشوكاني الفقيه المجدد، والهمداني المؤرخ، ونشوان الحميري الأديب والمجادل. هؤلاء يقدمون بدائل فكرية وأخلاقية تُسقط الحجة بالحجة.

كما نستعيد أساليب المظفّر الرسولي الذي واجه مفهوم "الولاية" بمرونة سياسية جمعت بين العصا والجزرة، فحوّله إلى هلام متلاشي أمام منطق الدولة. هكذا يصبح التاريخ، حين يُستدعى بعقل ناقد، مصدرًا لإلهام المقاومة وتحصين الوعي، لا مجرد ذخيرة في معركة طائفية عقيمة.

الأدب والتاريخ

حين يتناول الأديب التاريخ لا يلتزم بصرامة المؤرخ، بل يمنحه حياة جديدة. الأدب يحوّل الأحداث الجامدة إلى صور نابضة بالعاطفة، ويصبغها بقدرة خيالية تفتح المجال للفنتازيا والتأمل. ولهذا تبدو الرواية التاريخية أقرب إلى الوجدان من كونها بحثًا في الوقائع.

هنا يحسن التذكير بما قاله بول ريكور في كتابه الزمن والسرد:

"التاريخ ليس فقط ما وقع، بل ما يمكن روايته عنه."

لكن هذه القوة الجاذبة للأدب تحمل في داخلها انحيازًا مسبقًا؛ فالكاتب يقرر أن يكون مع حدث أو ضده قبل أن يشرع في صياغته. ولهذا تتحول نصوص كثيرة إلى مدح أو هجاء، إلى تصوير بطل ملهم أو خصم مدان. ومع ذلك، فهذه ليست سِمة سلبية بالضرورة. فهي وظيفة الأدب في المجتمعات: أن يمنح الناس صوتًا يواكب عاطفتهم، ويُشبع حاجتهم إلى رؤية التاريخ كما يحبّون أن يروه، لا كما وقع بالفعل.

أمثلة وتجارب أدبية

التجارب الأدبية في قراءة التاريخ الإسلامي المبكر تكشف هذا الانحياز بوضوح. فطه حسين، وسيد قطب، والبردوني، وجبران، والعقاد، وصولًا إلى مروان الغفوري، لم يقتربوا من الأحداث كوقائع جامدة، بل كصور تنبض بالعاطفة. من أحبوه رفعوه إلى مرتبة البطولة، ومن عارضوه قلبوه في نار السرد الأدبي حتى يُشفى غليل القارئ الغاضب.

وهذا ما عبّر عنه علي عزت بيجوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب:

"للتاريخ وجهان؛ خارجي يرصده المؤرخون، وداخلي يعيشه الناس."

الأدباء إذن لا ينقلون الحقائق كما هي، بل يمنحوننا تفاصيل الحياة الداخلية: التوتر، الغضب، الحماسة، والانكسار. لكن بيجوفيتش نفسه يلفت النظر إلى أن لكل مجال حدوده. فالتأريخ لحقبة ما يظل من اختصاص المؤرخين، بينما تفاصيل العيش في تلك الحقبة، بما تحمله من صراعات وجدانية، تبقى من اختصاص الأدباء. وبذلك يتكامل الطرفان بدل أن يتنازعا على الدور.

هشام جعيط والفصل بين الدين والتاريخ

على الضفة الأخرى، يقدّم هشام جعيط نموذجًا مغايرًا في قراءته لجدلية الإسلام والسياسة. لم يكتفِ بإعادة سرد الوقائع، بل هزّ المسلّمات التي أضفت قداسة مطلقة على مرحلة الخلافة، حتى غدت وكأنها جزء من الدين نفسه.

يقول جعيط في كتابه الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر:

"ما نحتاجه هو التمييز بين الدين وتاريخ الدين، بين ما هو عقيدة وما هو صراع بشري."

بهذا التفريق أتاح لنا أن نميز بين عالمين:

- الإسلام في المخيال الجماعي، حيث تبدو الخلافة صورة مثالية للمجتمع المسلم.

- إسلام الأصول، وهو ما سيحدد مستقبل المجتمعات المسلمة بعيدًا عن التقديس الأعمى للتجربة السياسية الماضية.

أهمية مقاربة جعيط أنها تجاوزت المؤرخين والأدباء معًا: المؤرخون يكتفون بالوقائع، والأدباء ينغمسون في العاطفة، أما هو فقرأ السياق التاريخي بوعي فلسفي يربط الماضي بالحاضر. ولهذا يصعب على أي كاتب أن يضيف جديدًا بعده ما لم يأتِ بمستوى مماثل من التفكيك والنقد.

الخلاصة النظرية

للتاريخ مجاله الخاص. فالمؤرخ يدرس الأحداث وفق منهجية علمية صارمة، باحثًا عن الأسباب والنتائج، ومحللًا الوقائع للوصول إلى حقائق أو مقاربات تفسّر الأزمنة المختلفة. هذا هو دوره، ولا يكتمل الوعي الجمعي من دونه.

أما الأديب، فهو يدخل إلى التاريخ من زاوية أخرى. لا يلتزم بصرامة البحث، بل ينتقي ويعيد تخييل الأحداث ليمنحها روحًا جديدة. الأدب لا يقدّم الحقيقة العلمية، لكنه يكشف ما يختبئ وراءها من عاطفة وصراع داخلي وتجربة إنسانية.

كما قال هايدن وايت في كتاب تروپيات الخطاب التاريخي:

"لا وجود لتاريخ بريء من السرد، فكل كتابة للتاريخ هي في جوهرها إعادة بناء تخييلية."

وهنا يظهر معنى التكامل: المؤرخ يقدّم صورة الخارج، بينما الأديب يفتح أبواب الداخل. وبين الصرامة العلمية والخيال الأدبي تتشكّل رؤية أكثر اكتمالًا للماضي، تمنح المجتمعات وعيًا أعمق بذاتها وتجاربها.

الغفوري والرواية كخيار

تجربة الكاتب مروان الغفوري تمثل مثالًا حيًا على جدل التاريخ والأدب. فقد أعلن أنه بصدد تحويل ما كتبه عن علي بن أبي طالب إلى كتاب بعنوان: على مقام الصّبا: طريق أبي الحسن من العزلة إلى النكسة. لكن ما أراه أكثر جدوى هو أن يسلك درب الرواية التاريخية، على غرار الحرب والسلم لتولستوي، تبدأ من القرن الأول الهجري وتمتد إلى حاضرنا اليمني.

الغفوري يمتلك مشرطًا أدبيًا قادرًا على إسقاط ألف خليفة وإقامة ألف آخر، بمهارة تجعل القارئ يعيش الأحداث أكثر مما يقرأها. ولو تحوّلت المرويات الدينية التي أوردها في مدونته إلى شخوص روائية، لامتلكت حرية الحكم والترجيح، بدل أن تتحملها شخصية الكاتب وحده.

كما قال جورج لوكاش في كتابه الرواية التاريخية:

"الرواية التاريخية العظيمة هي التي تجعل الماضي حاضرًا، لا بوصفه غريبًا، بل كجزء من تجربتنا الحية."

بل إن بعض الفانتازيا التي ظهرت في نصوصه ستكبر في إطار الرواية، وربما تتحول إلى عمل درامي أو سينمائي واسع الأفق. وبهذا يخرج من التاريخ الجاف والمضني، إلى الأدب الذي يمنح القارئ تجربة حيّة تتجاوز الوقائع الجامدة.

الموقف السياسي والختام

من المهم أن نضع حدودًا واضحة في هذا النقاش. فالمعركة ليست مع بني هاشم كعائلة أو نسب، بل مع الهاشمية السياسية التي حوّلت فكرة النسب إلى مشروع سلطة واستعلاء. المطلوب هو إسقاط الكهنوت السلالي، لا الدخول في صراع مع علي وذريته.

وليس من الحكمة أن نقدّم خدمات مجانية للمشروع الإيراني في المنطقة. فهذا تاريخنا العربي بكل تناقضاته، وقريش جزء من عروبته ويمنيّته، مهما قيل عن تقسيم العرب إلى بائدة وعاربة ومستعربة. فهذه تصنيفات متقلبة ومجافية للواقع؛ العرب هم العرب، ولا معنى لإعادة تعريفهم في كل مرحلة على نحو مختلف. الأصل واحد، وجنوب الجزيرة العربية وشمالها يمن.

خرائط ما بعد سايكس بيكو جسّدت أوهام النسابة على أرض الواقع، وأعادت إنتاج الانقسام بحدود سياسية جديدة. ومعها تلاقت مشاريع خارجية أخرى، أبرزها المشروع الإيراني الذي يستعيد مخيالًا تاريخيًا عن عودة فارس إلى الواجهة.

في هذا السياق، لا يجوز رفع شأن المتأثرين بإيران في اليمن فوق مكانتهم الطبيعية. فالحسين عربي وعلي عربي، وأي انتساب يُستثمر لطلب امتياز سياسي أو اجتماعي فقد بطل مفعوله قديمًا وحديثًا. ما نريده هو إسقاط الهاشمية السياسية وكل العنصريات الملتحقة بها، وبناء وطن يقوم على المواطنة المتساوية. وليعتقد كل فرد بما يشاء، لكن دون أن يحوّل النسب أو الجينات إلى بطاقة دخول إلى السلطة.